Blog

ブログ

2025.07.14

家屋調査とは?実施を判断する目安や不動産売却から家屋調査までの流れをご紹介!

建物の解体工事を行う際、近隣住宅への影響を防ぐために欠かせないのが「家屋調査」です。適切な家屋調査を実施しないまま工事を進めると、後になってトラブルに発展するリスクがあります。

本記事では、家屋調査の目的や実施すべき目安、調査項目、不動産売却から家屋調査までの流れを詳しく解説します。建物解体を検討している方や不動産売却を予定している方は、トラブル回避のためにぜひ参考にしてください。

家屋調査とは?

家屋調査は、解体工事に伴って周囲の住宅へ影響が及ばないかを確認するために実施される重要な工程です。これは解体予定の建物ではなく、その周辺にある他人の住宅を対象とした調査で、専門の第三者機関が行います。

多くの場合、工事を依頼する施主自身が別途契約して実施しますが、近隣住民が自主的に調査を依頼する場合もあります。

家屋調査の目的

家屋調査は、解体工事による近隣トラブルを防ぐうえで欠かせない対策です。工事の振動や地盤への影響で、周囲の住宅に思わぬ損傷が生じる場合があります。

あらかじめ専門業者が近隣家屋の状態を細かく記録しておけば、万が一のクレームの際にも冷静に比較検証が可能です。被害の有無を明確にできる資料があれば、補償の必要性も適切に判断できます。

家屋調査の実施を判断する目安は3つ

建物の解体や建築工事を行う際、周辺家屋への影響を事前に把握するために家屋調査が必要となるケースがあります。しかし、すべての工事で家屋調査が必須というわけではありません。

ここでは、家屋調査の実施を判断する3つの目安について解説します。基準を理解すると、無駄な出費を避けつつ、近隣トラブルを未然に防ぐ適切な判断ができるようになります。

1.隣の建物との距離の近さ

解体工事を行う建物が隣接する住宅と近接している場合には、家屋調査の実施が推奨されます。建物同士の距離が近いと、工事中の振動や機械の接触などによって、隣家に損傷を与えてしまう可能性が高まるためです。

事前に第三者機関が周辺住宅の状態を記録しておくと、工事後に発生するかもしれない損傷の原因特定が容易になります。結果として、予期せぬトラブルを回避する重要な手段となります。

2.解体する建物の大きさや頑丈さ

ビルやマンションなどの大規模で頑丈な建物を解体する際には、家屋調査の実施が推奨されます。なぜなら、建物が大きく頑丈であるほど、解体時の振動が大きくなり、周辺建物への影響範囲が広がるためです。

また、大型建築物の解体では、周辺建物の壁や基礎に亀裂が発生するリスク、地盤への影響による建物の傾き、長期間にわたる工事による累積的な影響といった事態が生じやすくなります。工事前の家屋調査を実施しておくと、万が一トラブルが発生した場合も、解体工事との因果関係を明確に判断できる材料となります。

3.長屋の切り離し工事の有無

長屋のように隣家と構造を共有している建物を解体する際は、工事の難易度が高くなります。切り離し作業によって、共用部分に予期せぬダメージが及ぶ場合があり、慎重な対応が求められるためです。

工事による影響を正確に把握するには、解体前に家屋調査を行っておくのが有効です。調査によって残すべき箇所の状態を記録しておけば、工事後の点検時に異常の有無を明確に判断でき、トラブル防止につながります。

家屋調査の主な項目は3つ

家屋調査は主に「外部調査」「内部調査」「工事後調査」の3つの項目に分けられ、それぞれが異なる目的と役割を持っています。3つの調査項目について詳しく見ていきましょう。

外部調査

家屋調査では、外壁や屋根、基礎など建物の主要部分を細かく確認します。外壁は亀裂や破損の有無を見極め、屋根では雨漏りや老朽化の痕跡をチェック。基礎部分にひびや沈下の兆候がないかも調査対象です。

また、高低差の測定も行い、地盤の変動によって建物が傾くリスクを把握します。これらの調査結果は、解体工事による影響を予測する材料となり、近隣住宅への被害防止にも役立つでしょう。

内部調査

家屋調査では、建物内部の状態を多角的に確認し、将来的なトラブルの芽を事前に把握します。調査では、壁や天井のひび割れ、床の沈みや鳴り、建具のズレ、さらには配管の漏水や電気設備の劣化状況まで丁寧に点検されます。

また、水平や垂直の歪みも測定器で記録され、傾きの有無を数値で確認します。必要に応じて湿度計や赤外線カメラも使用され、目に見えない異常までチェックされるため、調査結果は非常に信頼性の高い資料です。

工事後調査

家屋調査は解体工事前に行うのが一般的ですが、工事後に実施すると得られるメリットも少なくありません。例えば、近隣から被害の申告があった際、事後調査によってその内容が実際に工事と関係しているかを判断できます。

専門業者が数値や画像を用いて分析するため、証拠としての信頼性も高く、補償交渉にも有効です。また、問題が起きていない場合でも調査しておけば、後日の不意なトラブルを未然に防げるでしょう。

不動産の売却から家屋調査までの流れは4ステップ

売却から家屋調査実施までには一連の流れがあり、適切な順序で進めると円滑な取引と近隣トラブルの防止が可能です。ここでは、不動産売却から家屋調査までの基本的な流れを4つのステップで解説します。

ステップ1.不動産会社を選定する

土地や建物を売却する際は、信頼できる不動産会社を選ぶのが最初の重要なステップです。複数の会社から査定を取り比較すると、相場感や売却戦略の違いが見えてきます。

地域の事情に精通し、解体の必要性や費用も含めて提案してくれる会社であれば、よりスムーズに売却を進められます。また、契約形態によって営業活動の範囲や責任が異なるため、自分の希望に合った形で契約ができるか検討しましょう。

関連記事:【2023年度最新】岡山市の売却に強い不動産10選|会社選びのポイントもわかりやすく解説! | ビリーフ株式会社

ステップ2.売却の方針を決定する

不動産の売却方針を決める際は、適切な価格設定が重要です。不動産会社の査定では、物件調査の結果をもとに実勢価格が提示されます。

実際の販売価格(売り出し価格)は、この査定価格を参考にしながら決定します。この段階で、将来手元に残る「手取り金額」も予測しておくと安心です。

また、売却方針の決定には、諸費用や税金を含めた総合的な判断が必要です。特に解体を伴う売却では、解体費用も考慮した資金計画を立てましょう。

関連記事:【売り主必見】古家付き土地とは?売却するメリットやデメリット、注意点をわかりやすく解説! | ビリーフ株式会社

ステップ3.解体工事会社を選定する

解体工事会社を選ぶ際は、複数の業者から見積もりを取得して比較検討するのが大切です。選定のポイントは以下の3つです。

- 現地調査の実施

- 見積書の内容と説明

- ホームページの充実度

また、知人の紹介や口コミ情報も参考になりますが、最終的な判断は自分自身で行うのが大切です。家屋調査を適切に行える技術力と誠実さを兼ね備えた業者を選びましょう。

ステップ4.家屋調査を実施する

解体工事を依頼する業者が決まった後は、家屋調査を丁寧に行うのが重要です。この調査では、建物の構造や使用されている素材、建築面積に加え、基礎のタイプや屋根、内装の状態まで細かくチェックしてもらいましょう。

また、地下に埋まっている可能性のある配管や障害物、隣接する土地との境界線の確認も必須です。工事車両のアクセスルートも調査し、これらの情報を基に工事費用の見積もりや安全対策、必要な手続きが円滑に進められるよう計画が立てられます。

不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

「ビリーフ株式会社」が不動産の売買や賃貸借で選ばれる理由は、幅広い専門家との連携によるトータルサポートが手厚いためです。司法書士や税理士などのプロフェッショナルと協力して、不動産の売買や査定、相続に関する資産運用まで包括的に対応しています。

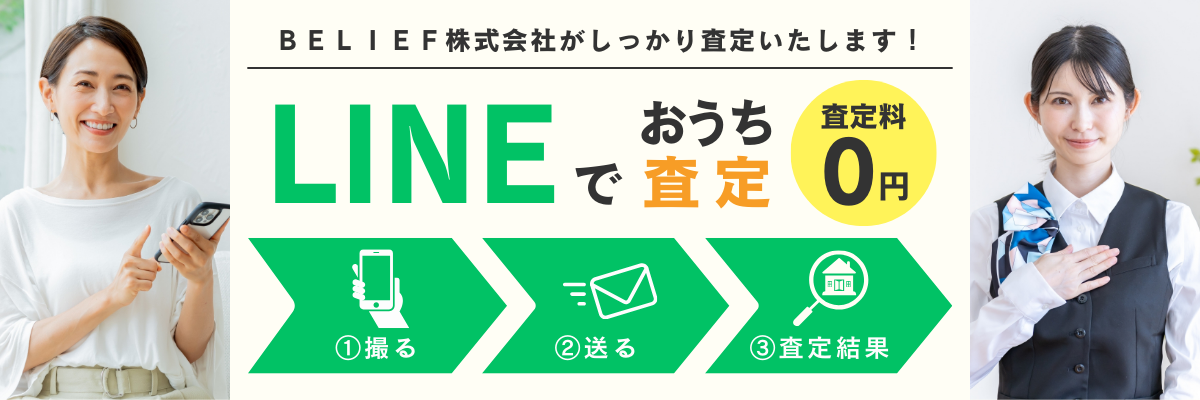

さらに、不動産コンサルティングマスターの資格を持つスタッフが、実務経験を活かして信頼性の高いアドバイスを提供しています。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから

家屋調査とはでよくある3つの質問

初めて解体工事や建築工事を行う場合は、家屋調査について知っておくべきポイントが多数あります。ここでは、お客様からよく寄せられる質問のうち、特に重要な3つについてわかりやすく解説します。

質問1.家屋調査をするべき範囲は?

家屋調査の対象範囲に関しては決まった基準がなく、建物の構造や周囲の環境によって異なります。鉄筋コンクリート造のマンションやアパート、住宅が密集する地域では、振動などの影響が大きいため広範囲での調査が必要です。

一方、周囲に建物がほとんどない木造住宅の解体では、調査範囲が限定されるケースも少なくありません。調査範囲が広がるほど安全性は向上しますが、費用も増加します。

予算とリスクのバランスを考え、最適な範囲を決定するのが重要です。

質問2.家屋調査と現地調査の違いは?

解体工事に関連する「家屋調査」と「現地調査」は混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。家屋調査は、近隣住宅の現状を詳細に確認し、工事の影響を記録するために行われます。

現地調査は、解体業者が実際に解体する建物を対象に、工事見積もりのために実施するものです。家屋調査は第三者機関が担当し、近隣住民の家を調査しますが、現地調査は解体業者が自社の作業範囲を把握するために行います。

目的や対象、調査者の立場が異なる点を理解しておいてください。

質問3.家屋調査の費用相場は?

家屋調査の費用は、一般的に1件あたり3万円から10万円程度です。ただし、依頼先の業者や建物の規模、調査内容によって変動します。

調査対象が増えると総費用は上がりますが、複数件依頼すると割引が適用される場合もあります。通常、解体工事の施主が家屋調査を依頼し、費用は解体工事費用に含めて支払うのが一般的です。

近隣住民が自主的に調査を依頼するケースもあり、その場合は住民自身が費用を負担します。費用負担のトラブルを避けるため、調査範囲や負担方法を明確にしておくのが重要です。

まとめ

家屋調査は、建物解体工事などの際に周辺建物への影響を確認し、トラブルを未然に防ぐための重要な手続きです。特に隣接建物との距離が近い場合、解体する建物が大きい場合、長屋の切り離し工事がある場合には家屋調査を実施するのがおすすめです。

事前に適切な家屋調査を行うと、予期せぬ賠償問題を回避し、安心して建物解体や不動産取引を進められます。

なお「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから