Blog

ブログ

2025.03.24

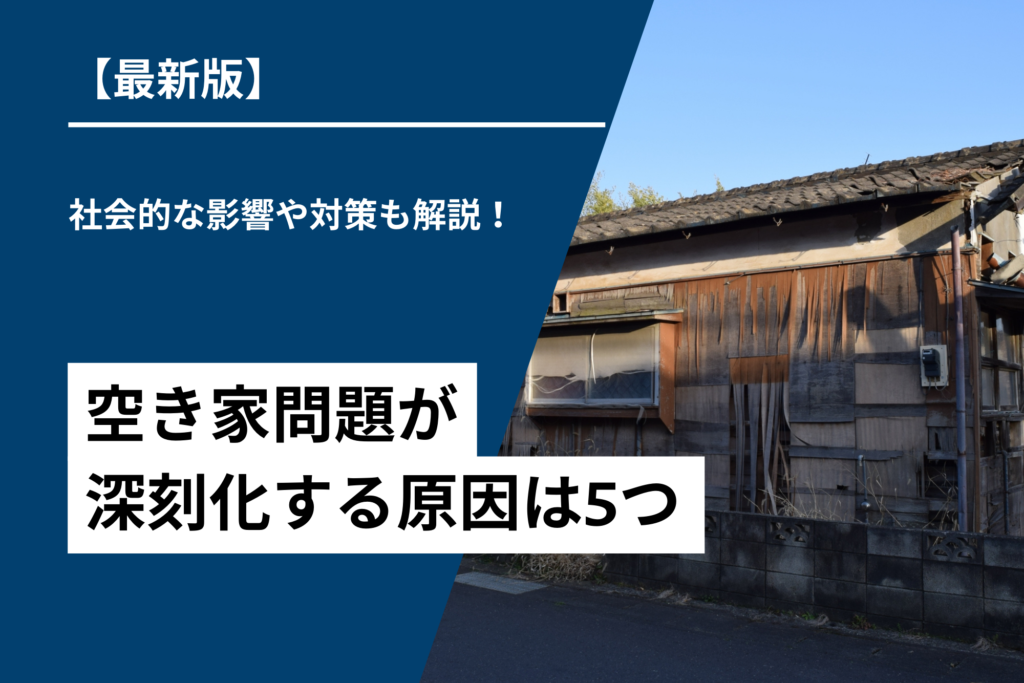

【最新版】空き家問題が深刻化する原因は5つ|社会的な影響や対策も解説!

空き家問題が深刻化し、社会問題となる中で「家が余っているのになぜ?」「自分の家は大丈夫?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。実は、人口減少や高齢化、相続問題など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、空き家の増加に歯止めがかからない状況です。

本記事では、空き家問題が発生する根本原因を5つに分け、分かりやすく解説します。さらに、空き家問題が社会に及ぼす影響や、具体的な対策についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

空き家問題とは?

空き家の管理が適切に行われないと、周辺環境にさまざまな悪影響を及ぼします。例えば、建物の老朽化が進むことで倒壊のリスクが高まり、屋根や壁が崩れることで通行人に危害を加える可能性もあります。

また、雑草の繁茂や害虫・野生動物の侵入によって衛生環境が悪化し、地域の景観も損ねるケースもあるでしょう。これにより、防犯面の不安が増し、近隣住民の生活の質が低下することが懸念されます。

さらに、周囲の不動産価値の下落を招き、地域全体の魅力にも影響を与えかねません。行政では、こうした問題を解消するために、空き家の活用や適切な維持管理を促す施策を進めています。

しかし、所有者自身が責任を持って管理を行わなければ、行政の対応だけでは限界があります。空き家の適切な管理は、所有者だけでなく地域全体の課題といえるでしょう。

空き家の数と空き家率の推移状況

近年、日本における空き家の増加が深刻な問題となっています。特に「その他の空き家」と分類される物件が顕著に増え、地域によってその割合には大きな差が見られます。

全国平均では住宅総数の中で一定の割合を占めていますが、高知県や和歌山県を含む一部の地域では、その割合が10%を超えるなど、空き家問題の進行がより顕著な地域もあります。このような空き家の増加は、人口減少や都市部への人口集中などの社会的要因が背景にあり、地方ではより深刻な影響を及ぼしています。

特に管理されていない空き家が増えることで、地域の景観悪化や防犯上の問題が懸念されており、適切な対策が求められています。

参考:空き家等の現状について

空き家問題による社会的影響は3つ

空き家が放置されると、地域社会にさまざまな悪影響を及ぼします。代表的な例として、以下の3つの問題が挙げられます。

1.犯罪の拠点に利用される

管理されていない空き家は不審者に狙われやすく、犯罪の発生リスクが高まります。人の出入りがない建物は目立ちにくいため、不法侵入や違法な活動の拠点として利用される危険があるのです。

特に老朽化した家屋は防犯性能が低く、鍵の複製や窓の破壊などによって容易に侵入されることがあります。また、空き家が長期間放置されると、その存在が地域住民の不安を招き、防犯意識の低下にもつながりかねません。

しかし、定期的に清掃や点検を行い、所有者が管理していることを示すことで、こうしたリスクを軽減できます。空き家の適切な管理は、地域の安全を守るためにも重要です。

2.景観を損ねる

適切に管理されていない空き家は、周囲の景観に悪影響を与えます。時間が経つにつれて建物は劣化し、壁のひび割れや屋根の破損が目立つようになります。

また、庭や敷地内に雑草が生い茂ることで荒廃した印象を与え、地域の雰囲気を損ねる原因にもなるでしょう。特に観光地や住宅地では、その影響が顕著であり、街全体の魅力が低下する可能性があります。

さらに、見た目が悪化した空き家が増えると、地域の価値が下がり、不動産市場にも影響を及ぼします。定期的な維持管理を行うことで、こうした問題を防ぐことが重要です。

3.倒壊や火災のリスクがある

長期間放置された空き家は老朽化が進み、安全面で大きなリスクを抱えることになります。建物の構造が弱くなると、強風や地震の際に倒壊の危険性が増し、周囲の建物や歩行者に被害を与える可能性があります。

また、屋根や壁の一部が剥がれ落ちたり、建材が飛散したりすることで、通行人や隣接する住宅に損害を与えることも考えられます。

さらに、適切に管理されていない空き家は、火災の発生源となることもあり、放火や漏電による火災が周辺に被害を広げるリスクも高まります。こうした問題を防ぐためにも、空き家は定期的に点検し、適切な管理を行うことが重要です。

空き家問題が深刻化する原因は5つ

空き家問題の深刻化には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。主な原因を5つに絞って解説します。

1.人口減少

日本における人口減少は、空き家問題の深刻化に大きく影響を与えています。特に地方では、若年層が進学や就職を機に都市部へ移り住むケースが多く、結果として高齢者のみが残る地域が増えてきました。

このような状況では、住人が亡くなった後に空き家となるケースが多く、管理されないまま放置される住宅が増加します。また、相続された空き家の多くは、都市部に住む子供世代が管理できず、活用されないままとなることが少なくありません。こうした問題を解決するためには、空き家の有効活用や流通を促す施策が求められています。

2.経済的背景

日本の空き家問題は、過去の経済状況や現在の住宅市場の動向と密接に関係しています。高度経済成長期には急増する人口に対応するため、大量の住宅が建設されました。

しかし、それらの住宅は一斉に老朽化し、現在では空き家となるケースが増えています。また、不動産価格の上昇により、投資目的で住宅を購入する動きも見られましたが、経済成長の鈍化とともに需要が減少し、結果的に空き家として放置されることもあります。

さらに、新築住宅の供給が依然として多い一方で、人口減少による需要の低下が進んでおり、住宅の供給過多が空き家増加の一因となっています。

3.建物の老朽化

建物の老朽化や管理不足は、空き家問題の深刻化を招く大きな要因の1つです。特に築年数が古い住宅は劣化が進みやすく、耐震性の低い建物が放置されることで倒壊や損壊のリスクが高まります。

また、空き家の管理が適切に行われない場合、庭木の繁茂や建物の腐食が進み、景観や衛生面でも地域に悪影響を及ぼします。さらに、所有者が遠方に住んでいたり、高齢者施設に入所したりすることで、家の維持管理が滞るケースも増えています。

特に地方では、土地の需要が低いため、老朽化した空き家の活用が難しく、問題が長期化しやすい傾向があります。

4.所有者の相続問題

相続に関する問題は、空き家の増加を引き起こす大きな要因の1つです。相続人が複数いる場合、権利が分散して所有者が明確でなくなることがあり、適切な管理が行われないまま放置されるケースが少なくありません。

また、相続税の負担や維持費の問題から、不動産を引き継ぐことを避ける人も増えています。特に、需要の低い地域では、売却の見込みが立たず、結果的に管理されないまま放置されることが多くなります。

さらに、相続放棄を選択しても、すぐに管理義務がなくなるわけではなく、次の管理者が決まるまで一定の責任を負う必要がある点も問題視されています。

関連記事:住まない実家の活用方法や相続放棄の注意点をご紹介します。

5.自然災害

老朽化した空き家は、自然災害によって大きな被害をもたらす可能性があります。強風や豪雨、地震の際に、屋根や外壁が崩れたり、建材が飛散したりすることで、周囲の建物や通行人に危害を与えるリスクがあります。

特に、長期間放置された建物は耐久性が著しく低下しており、災害時に倒壊の危険性が高まります。また、自治体によっては、危険度の高い空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に対して改善や解体を求めるケースもあります。

適切な管理を怠った結果、他者に損害を与えた場合は、所有者が責任を問われる可能性があるため、早めの対応が求められます。

空き家問題の解決に向けた対策は3つ

空き家問題を解決するためには、様々な対策を講じる必要があります。ここでは、代表的な3つの対策を紹介します。

1.空き家の活用

近年、不動産業界では空き家の有効活用が積極的に進められています。空き家には潜在的な需要が存在し、適切な活用方法を見出すことで新たな価値を生み出すことが可能です。

例えば、リノベーションを施して賃貸住宅として提供したり、カフェやシェアオフィスなどの商業施設として活用したりするケースが増えています。また、宿泊施設や地域交流の拠点として再生する取り組みも行われています。

もし居住や商業利用が難しい場合でも、駐車場や倉庫として利用する方法も考えられます。このように、工夫次第で空き家を有効に活用することが可能です。

2.国や地方自治体による支援

国や地方自治体では空き家問題の解決に向けて、さまざまな支援制度を整えています。空き家は個人の所有物であるため、公的機関が直接対応することは難しいものの、所有者が適切に管理・活用できるように補助金や支援策を提供しています。

代表的な補助制度としては、老朽化した建物の解体費用の補助、リフォームや改修の助成、購入支援などが挙げられます。また、空き家の利活用を促進するため、官民が連携した事業や、地域住民と空き家所有者をつなぐ空き家バンクの運営なども行われています。

参考:空き家バンク物件特集(岡山県空き家情報流通システム) – 住まいる岡山

3.空き家の売却

空き家の売却は、所有者にとってさまざまなメリットをもたらします。まず、管理の手間や維持費の負担を軽減できる点が挙げられます。

空き家を維持するには、固定資産税や修繕費などの費用がかかるうえ、放置すれば老朽化が進み、資産価値の低下を招きかねません。また、特定空き家に指定されると税負担が増える可能性があるため、早めの売却が有効な選択肢となります。

売却方法としては、不動産会社を通じた一般的な売却のほか、空き家バンクを活用した0円売却や、不動産買取業者によるスピーディーな取引も可能です。適切な売却方法を選ぶことで、不要な空き家を有効活用できます。

不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

「ビリーフ株式会社」が不動産の売買や賃貸借で選ばれる理由は、幅広い専門家との連携によるトータルサポートが手厚いためです。司法書士や税理士などのプロフェッショナルと協力して、不動産の売買や査定、相続に関する資産運用まで包括的に対応しています。

さらに、不動産コンサルティングマスターの資格を持つスタッフが、実務経験を活かして信頼性の高いアドバイスを提供しています。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから

空き家問題の原因でよくある3つの質問

空き家問題に関するよくある質問として、以下のようなものがあります。

質問1.空家等対策特別措置法とは?

空き家の放置が社会問題となる中、2015年に「空家等対策特別措置法」が施行されました。この法律により、自治体は空き家の状況を調査し、管理が不十分な場合に「特定空家」として指定する権限を持つようになりました。

特定空家に認定されると、所有者は自治体から改善の助言や指導を受け、従わない場合は勧告や命令が下される可能性があります。さらに、固定資産税の優遇措置が解除されたり、最終的には行政代執行による強制撤去が行われることもあります。

適切な管理を怠ると経済的な負担が増すだけでなく、周囲の環境にも悪影響を及ぼすため、所有者には責任ある対応が求められています。

参考:空家等対策特別措置法とは

質問2.空き家にかかる税金は?

空き家を所有している場合、固定資産税と都市計画税の2種類の税金がかかります。固定資産税は、土地や建物を所有していることに対して課せられる税金で、毎年1月1日時点の所有者が納税義務を負います。

一般的に、住宅が建っている土地には軽減措置が適用されますが、空き家が「特定空家」に指定されると優遇が解除され、税負担が増加する可能性があります。計算方法は「不動産評価額×税率(標準税率1.4%)」です。

一方、都市計画税は、市街化区域に指定された土地に対して課税され、都市計画事業の財源として使われます。税率は最大0.3%ですが、自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。

関連記事:いらない家を処分した方がいい理由とは?処分する方法や注意点、よくある質問までご紹介! | ビリーフ株式会社

質問3.空き家の分類とは?

空き家はその利用状況によって、いくつかの種類に分類されます。まず「売却用」は、売りに出されているものの買い手が見つからない住宅を指します。

「賃貸用」は、貸し出しを目的としているが、入居者が決まらずに空室となっている物件です。「二次的利用」の空き家は、別荘やセカンドハウスのように普段は使われていないが、所有者が定期的に管理しているものです。

最後に「その他」として、長期出張や入院により一時的に住人が不在の住宅や、相続後に管理されないまま放置された空き家などが含まれます。こうした分類により、空き家の実態をより明確に把握できます。

関連記事:【プロが教える】空き家の定義とは?所有し続けるリスクや解決策、よくある質問まで解説! | ビリーフ株式会社

まとめ

空き家問題は、人口減少や経済的背景、建物の老朽化、相続問題、自然災害など、複雑な要因が絡み合って深刻化しています。これにより、犯罪の温床、景観の悪化、倒壊・火災リスクといった社会問題が発生しています。

空き家問題に関する法律(空家等対策特別措置法)や税金、空き家の分類を理解することは、問題解決への第一歩となります。空き家問題を放置せず、適切な対策を講じることで、安全で安心な地域社会を実現していくことが重要です。

なお「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから